為指導阿爾茨海默病藥物的科學研發和評價,提供可供參考的技術標準,藥審中心制定了《阿爾茨海默病藥物臨床試驗技術指導原則(試行)》(見附件)。

]]>該文源于網絡,如有侵權請告知栓除!

目前我國國家藥品監督管理局(NMPA)批準用于治療AD的一線藥物包括膽堿酯酶抑制劑,如多奈哌齊、卡巴拉汀等,以及N-甲基-D-門冬氨酸(N-methyl-D-asparticacid,NMDA)受體拮抗劑美金剛。2019年NMPA有條件批準了甘露特鈉膠囊上市注冊申請,用于治療輕度至中度AD。2024年1月侖卡奈單抗(lecanemab)注射液獲NMPA批準上市,用于治療由AD引起的輕度認知障礙和輕度癡呆,該藥是靶向拮抗聚集的可溶性和不溶性B-淀粉樣蛋白(beta-amyloid,AB)的一種人源化免疫球蛋白1gG1單克隆抗體,可減少Aβ斑塊沉積。

在臨床上其他輔助藥物包括奧拉西坦、吡拉西坦、腦蛋白水解物、銀杏葉提取物片等用于協同治療多種原因導致的老年期癡呆,但缺乏高質量的循證醫學證據。針對AD引起的精神和行為癥狀,可選擇非典型抗精神病藥(奧氮平、利培酮、喹硫平等)以及5-羥色胺類藥(西酞普蘭、丁螺環酮等)治療。此外,中醫藥治療AD癡呆符合AD進展期間的證候演變規律,顯示了一定的證候關聯效應。根據中國阿爾茨海默病癡呆診療指南(2020年版),中醫藥治療AD提出了“早期補腎為主并貫穿全程,中期化痰活血瀉火,晚期解毒固脫”的序貫療法,聯合常規西藥治療AD癡呆有協同增效作用。

近年來,中國AD藥物臨床試驗數量有所增加,過去10年完成了31項試驗。盡管藥物治療有助于緩解AD癥狀,但患者的藥物使用情況仍不理想。

]]>蛋白磷酸酶2A 活性的任何缺陷都是導致嚴重病理的原因。例如,阿爾茨海默病的主要組織病理學特征之一是神經原纖維纏結,它們主要由過度磷酸化的tau蛋白組成。這種tau磷酸化的變化與PP2A活性抑制及AD患者相關。

這是Raquel L. Arribas等西班牙研究者今年(2023年)剛發表的研究成果。

PP2A抑制劑岡田酸(OA)的中心片段C19-C27,這個中心部分不發揮抑制作用,但能與PP2A抑制劑競爭,從而恢復磷酸酶活性。證明了這個假設化合物在與PP2A損傷相關的神經變性模型中顯示出良好的神經保護作用。

其中化合物ITH12711通過磷酸化肽底物和western-blot分析測定,能夠增加PP2A的催化活性;通過PAMPA測量證明具有良好的腦穿透性;能夠增強因lps誘導的記憶損傷小鼠在物體識別能力。

這項研究成果可以驗證了基于OA中心片段設計新的pp2a活化藥物的方法,為開發AD新藥開辟新途徑。

]]>《自然.醫學》(2023 May 15.doi: 10.1038/s41591-023-02318-3)發表了一篇論文,研究者對世界第二例對家族性AD具有抗性的病例進行了分析。該男性患者為常染色體顯性阿爾茨海默病(ADAD)基因PSEN1?E280A基因攜帶者,他腦內具有極高的淀粉樣蛋白斑塊負荷水平,tau蛋白纖維纏結也有頗高水平,但直到67歲仍保持正常認知水平。

從某種角度來說,這個病例帶來的新發現大大挑戰了AD主要由Aβ驅動的假說。這名患者在具有高水平Aβ病理的情況下仍保持了長時間的正常認知,研究者發現他攜帶一種具有保護性的罕見突變RELN?H3447R基因。該突變為功能獲得性突變,其表達產物能夠更強地激活下游靶點并減少tau蛋白磷酸化。

? ? ? ? 文獻來源于公開發表的研究論文,如有侵權,告知即栓去!

這項研究結果提示作為蛋白磷酸酶2A(PP2A)激動劑,通過提高PP2A活性而降低Tau過磷酸化,可能為AD患者康復帶來巨大的益處。

]]>與外源性凝血途徑不同,內源性凝血途徑中參與凝血過程的凝血因子全部來自于血管內,為血液的單獨過程。內源性凝血途徑中的凝血因子不僅能單獨引發內源性凝血過程,而且是外源性凝血過程迅速擴增放大的必需因素。靜脈血栓的臨床發病率比較高,且主要是由內源性凝血途徑造成的,因此選擇性內源性凝血抑制劑可以為多種血栓性疾病提供更加安全有效的治療選擇,特別是心肌梗死、缺血性心臟病,以及如經皮冠狀動脈介入治療、血液透析、血液分離、心臟瓣膜置換術等需要體外循環支持系統的抗凝治療。

]]>ALS病因至今不明,比較公認最相關的因素是年齡和遺傳。主要致病理論有谷氨酸損傷、自由基損傷、神經生長因子缺乏等幾種假說。

ALS動物模型主要有SOD1基因敲除小鼠,SOD1基因敲除小鼠出現大量運動神經元死亡,這與SOD1抗氧化功能相吻合。

現有數據表明僅有5%的病例可能與遺傳及基因缺陷有關,且有20多個基因被列入ALS的元兇名單,僅有約20%的遺傳性ALS與超氧化物歧化酶1(SOD1)相關。

因此,基于SOD1基因敲除小鼠模型開發的ALS新藥恐難在臨床上獲得成功。

ALS病人輔助檢查發現:

1、病人沒有感覺障礙;

2、肌電圖呈神經原性損害表現,可見纖顫、電位異常,但運動神經傳導速度多正常;

3、MRI可見與臨床受損肌肉相應部位的脊髓萎縮變性。

這些臨床檢查結果十分明確地指向ALS病人神經元樹突功能是正常的,即感受器(Sensory receptor)功能是正常的。是軸突功能出現了問題,即由中樞發出的運動神經纖維末梢,來支配肌肉的活動和腺體的分泌的效應器( Effector)出現了問題。ALS病灶部位推測應為效應器。

對于能否建立和怎樣效應器靶位的動物模型,近年來總思考這個問題,但一直毫無頭緒!

拋磚引玉,集思廣益,希望有興趣的朋友共同探討!

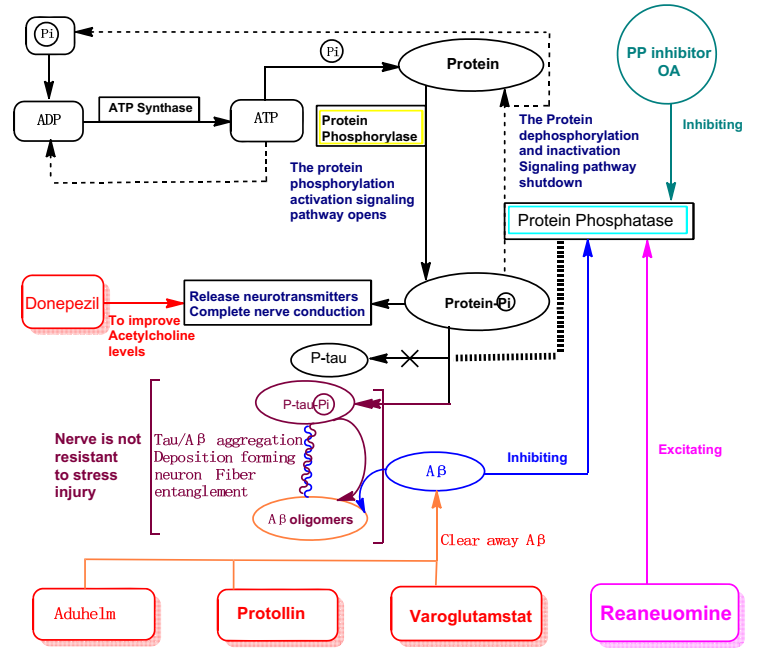

]]>After more than ten years of exploration and research, we believe that the occurrence and development of Alzheimer’s disease (AD) is closely related to the decline of brain protein phosphatase (PP) function. The activity of PP decreases, the protein cannot be dephosphorylated and inactivated, the postsynaptic membrane continues to receive neurotransmitters released from the presynaptic membrane, and the signal channels cannot be closed in time, thus leading to the delay of nerve conduction and memory breakdown.

PP Agonist can improve the biological activity of PP and timely catalyze protein dephosphorylation to maintain normal neural activity. In addition, the increase of PP activity can also promote the dephosphorylation of Tau protein (P-tau), thereby avoiding the neurotoxicity and nerve cell death mediated by Tau hyperphosphorylation.

CRM-2102 is a PP2A agonist that has a strong excitatory effect on PP2A with impaired activity, and can significantly increase the biological activity of PP2A. Therefore, the development and research of PP2A agonist CRM-2102 may bring hope for the rehabilitation of AD.

Schematic diagram of pathological lesions in Alzheimer’s disease

目的 研究CRM-2102對小鼠海馬、皮層PP2A的影響。方法 通過向小鼠側腦室注射Aβ1-42建立小鼠記憶損害模型,以劑量1.5 mg/kg、4.5 mg/kg、13.5 mg/kg CRM-2102連續灌胃給藥兩周,Western Blot檢測海馬和皮層中PP2A表達水平。結果 與模型組相比,劑量為13.5 mg/kg CRM-2102給藥組小鼠海馬中PP2A表達顯著增加,有統計學差異(P<0.05),劑量為1.5 mg/kg、4.5 mg/kg CRM-2102給藥組小鼠海馬中PP2A表達增加,但無統計學差異(P>0.05)。各組小鼠皮層中PP2A表達水平均無統計學差異(P>0.05)。結論 劑量為13.5 mg/kg CRM-2102能顯著增加Aβ1-42小鼠記憶損害模型海馬中PP2A表達。

]]>PP2A是細胞系統中必不可少的多種磷酸酶。越來越多的證據表明,PP2A已知可調節30多種不同的活性激酶。重要的激酶,如蛋白激酶B (AKT), PKC, p70 S6激酶,cAMP依賴性激酶、cam激酶、ERK/MAP激酶是PP2A的主要底物。在細胞周期進展和凋亡過程中,各種蛋白質,如Cdc25, Cdc6, Wee 1, DNA聚合酶引物酶、TAU蛋白和細胞周期蛋白G2也受PP2A控制。

在一般來說,PP2A的生物學由于其多樣性而更加復雜,難以理解在不同組織中表達差異的調節亞基。腫瘤PP2A的抑制作用主要受這些發揮不同作用的調控亞基的控制不同單元中的角色。因為調控亞基的異構體表達不同在不同的組織中,對每一種亞型進行更詳細的研究將精確地勾畫出理解表達模式,幫助我們理解它們在PP2A中的作用控制信號轉導。

此外,PP2A支架亞基在兩者中也被解除調控癌癥和神經退行性疾病。

文獻來源于公開發表的研究論文,如有侵權,告知即栓去!

]]>論文摘要:端粒是位于每條染色體末端的重復的核苷酸序列。有人假設端粒磨損在大型長壽物種中進化為一種腫瘤抑制機制。長端粒可以沉默通過一種叫做端粒位置效應的長距離循環機制,數百萬堿基之外的基因(TPE-OLD)。這種消聲機制的功能尚不清楚。我們確定了一組2322個高復制老化物種的位置守恒,包括已知和候選的TPE-OLD基因可能減輕復制性衰老的潛在有害影響。值得注意的是,我們發現PPP2R2C是一種腫瘤抑制因子該基因在老年人成纖維細胞中被TPE-OLD上調,導致p70S6激酶去磷酸化和雷帕霉素抑制的哺乳動物靶點。端粒和腫瘤抑制機制之間的機制聯系支持了復制性衰老履行腫瘤抑制功能和激發的假說以前未知的抗腫瘤和抗衰老策略。

文獻來源于公開發表的研究論文,如有侵權,告知即栓去!

早在2008年,施一公博士和Jeffry Stock教授在《Cell》中發表了《PP2A去甲基化和失活的結構機制》一文。研究發現,細胞衰老與PP2A 的活性程度高度相關。PP2A 去甲基化(失活)后,線粒體的各項機制開始失去動態平衡并引發氧化應激、自噬減弱、炎癥等各種問題,加速細胞衰老凋亡。而當PP2A 保持其正常的“三聚體形態”時,細胞衰老的速度大幅減緩。

]]>